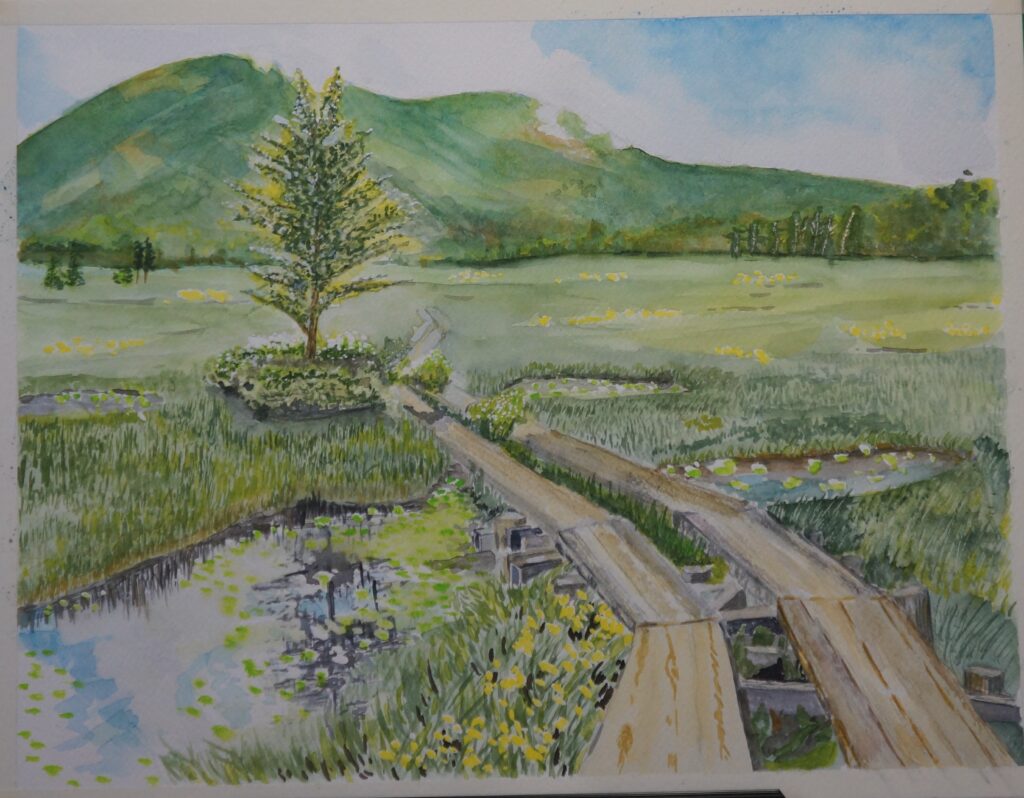

私の父が老後の楽しみとして水彩画を描いております。その中の作品です。

作品名:『尾瀬の木道』

昭和30年以前は登山者が自由に湿原を歩いていたそうです。

しかし、湿原は抜かるんでおり歩きにくく、木を切って湿原に敷いたのが小道の始まりだそうです。

尾瀬全体の木道は総延長約57kmなのだとか。

画伯曰く、木と山の遠近感にこだわったそうです。

こうして見ると、すごく広い湿原という表現にチャレンジしている気がします。

緻密に描かれた手前と遠くに広がる湿原、更に遠くにそびえる山々。

遠近感にこだわった理由もわかりますね。

尾瀬とは?

尾瀬(おぜ)の木道(もくどう)は、日本を代表する湿原地帯「尾瀬国立公園」を訪れる際に必ず目にする、そして実際に歩くことになる重要なインフラです。自然保護と観光の両立を目的に整備されたもので、日本のエコツーリズムの象徴的存在ともいえます。

以下に、尾瀬の木道について、役割、構造、歴史、注意点などをわかりやすく解説します。

- 所在地:福島県、群馬県、新潟県、栃木県にまたがる高原湿地帯

- 中心地:尾瀬ヶ原(おぜがはら)、尾瀬沼

- 特徴:標高約1,400mの高原に広がる日本最大級の高層湿原

- 自然:ミズバショウ、ニッコウキスゲ、ワタスゲなどの湿原植物が有名

- 国立公園:2007年に「尾瀬国立公園」として独立指定

木道とは?

木道の役割

尾瀬の木道は、湿原を傷めないように、そして歩きやすく安全に移動できるように整備された木製の遊歩道です。

| 主な目的 | 説明 |

|---|---|

| ✅ 自然保護 | 湿原の植物や土壌を踏み荒らさないようにする |

| ✅ 安全確保 | 泥濘やぬかるみを避け、滑りにくい歩行路を提供 |

| ✅ ガイド役 | 散策ルートを明確にし、迷いや事故を防ぐ |

木道の構造と特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 素材 | 主にヒノキやカラマツなどの耐久性の高い木材を使用 |

| 幅 | 一般的に2本並行して設置(片側通行のため) |

| 長さ | 尾瀬全体で約50km以上の木道が整備されている |

| 工法 | 地面と接地しないよう、束石や杭で持ち上げて設置 |

| 定期更新 | 腐食や劣化に備え、数年ごとに張替え・補修作業が行われる |

主な木道エリア

① 尾瀬ヶ原(おぜがはら)

- 広大な湿原の中を木道が縦横に伸び、どこまでも歩けそうな絶景

- 至仏山と燧ヶ岳を背景にした眺めは特に有名

② 尾瀬沼周辺

- 湖の周囲を巡るように木道が敷かれ、湖畔の風景と高山植物を楽しめる

③ 三条ノ滝・見晴方面

- 尾瀬ヶ原を抜けた先、森の中や沢沿いにも木道が続く

歴史と背景

- 木道の整備は、観光客が増え始めた1950年代後半〜1960年代に本格化

- かつては湿原を自由に歩くスタイルだったが、植物の踏み荒らしや泥炭地の損傷が問題に

- 国や地元自治体、環境団体が協力して、段階的に木道化

- 現在では、尾瀬を訪れる観光客(年間20万人以上)のほぼ全員が木道を通行

木道の歩き方とマナー

尾瀬は自然保護を最優先しているため、木道上でのルールがあります。

| 行動 | 理由 |

|---|---|

| 木道以外に降りない | 植生や土壌を保護するため |

| 木道の左側通行 | すれ違いの安全確保(右側通行も一部あり) |

| 傘ではなく雨具着用 | 他人との接触を避けるため |

| 植物採取・採集禁止 | 国立公園内の保護規定による |

| ゴミは持ち帰る | 尾瀬にはゴミ箱がありません |

絶景スポットとしての魅力

- ミズバショウ(5月下旬~6月初旬)と木道のコラボは絵画のような美しさ

- 早朝や夕方には木道に朝霧が立ちこめ、幻想的な雰囲気に

- 季節の花々と広がる湿原の中を、まっすぐ伸びる木道が象徴的

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | 自然保護・安全な通行・景観との調和 |

| 素材 | ヒノキ・カラマツなどの天然木 |

| 総延長 | 約50km以上 |

| 歴史 | 1950年代以降に本格整備 |

| マナー | 左側通行、木道外立入禁止、ごみ持ち帰りなど厳守 |

尾瀬の木道は、ただの道ではなく「自然と人間の共存の象徴」とも言える存在です。美しい風景を楽しみながらも、環境への配慮と共に歩む姿勢が求められます。