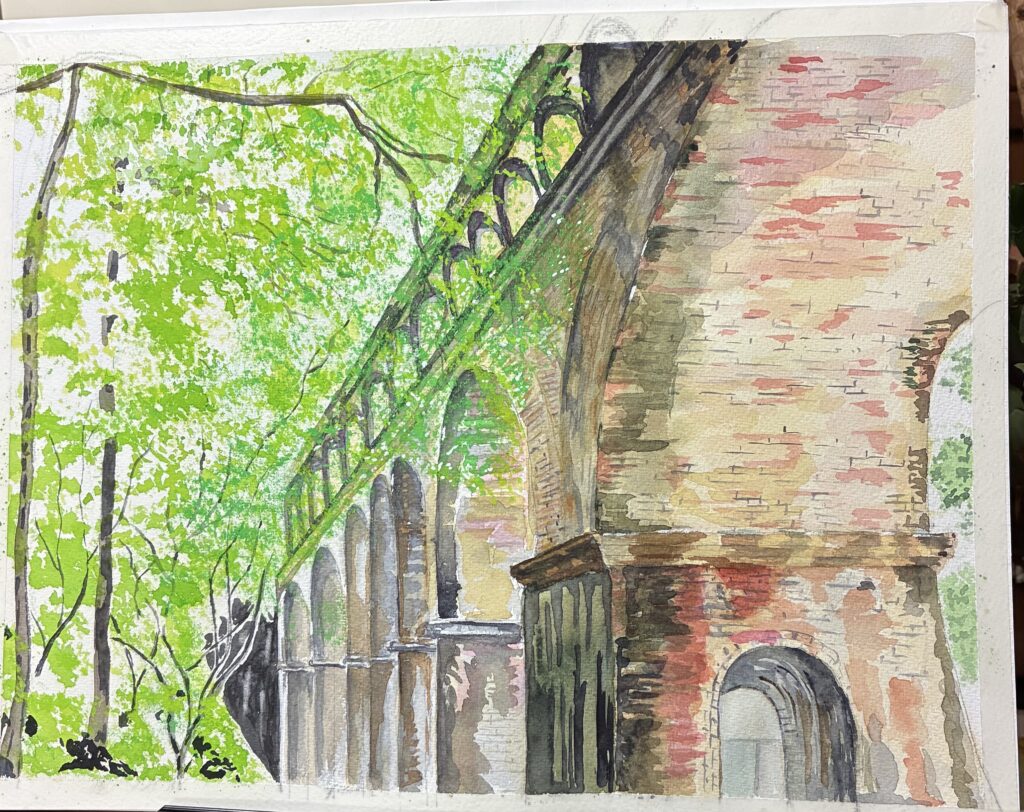

私の父が老後の楽しみとして水彩画を描いております。その中の作品です。

作品名:『水路閣』

京都の南禅寺境内にある日本遺産、琵琶湖疏水の水路橋です。

レンガ・花崗岩造りのアーチ型の橋脚が美しく、上部には水が流れています。

景観に配慮し設計デザインされたとのこと。

レンガのタッチが素晴らしいですね。

雑談ですが、京都の寺院の中って静かじゃないですか?

アレなんでかなと思ったのですが、街中なのにクルマの音がないからですね。

畑の土も寺院の中のものは古くから残っており、京野菜の美味しさのひとつに古くから継承されたこの土があるのだとか。木々にも注目してみると、新しい発見があるかもしれません。

琵琶湖疏水とは?

琵琶湖疏水の水路橋(すいろきょう)は、日本の土木技術と景観美が融合した重要な近代遺産です。特に有名なのが、京都市左京区にある蹴上(けあげ)インクライン付近の水路橋で、琵琶湖疏水の一部として明治時代に建設されました。以下に詳しく解説します。

- 目的:琵琶湖の水を京都へ引くために作られた人工水路

- 完成年:第1疏水 1890年(明治23年)完成、第2疏水は1912年(大正元年)

- 総延長:約20km(第1疏水)

- 建設の背景:明治維新後、衰退した京都の産業復興と水運・水力発電のため

水路橋とは?

基本定義

水路橋(すいろきょう)とは、水を運ぶための人工的な“橋”で、水そのものが橋の上を流れる構造です。つまり、川や道路などを水が通る水路が橋のようにまたぐ構造物のこと。

琵琶湖疏水の水路橋の役割

- 水路のルート上に谷や道などがあると、そこを越えるために橋状の構造物が必要になります。

- 水そのものを高所にある水路橋上に通すことで、流れを途切れさせずに先へ送ります。

- 琵琶湖疏水の水路橋は、特に**第1疏水に含まれる「南禅寺水路閣(なんぜんじすいろかく)」**が有名。

南禅寺水路閣:琵琶湖疏水の代表的水路橋

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 📍 場所 | 京都市左京区南禅寺境内 |

| 🏗 構造 | レンガ造アーチ橋(明治21年・1888年完成) |

| 📏 長さ | 約93m、高さ約9m |

| 💧 機能 | 第1疏水の一部で、水を境内をまたいで送水 |

| 🎨 特徴 | 西洋のアーチ橋風デザインと和の寺社建築の融合 |

| 🏛 意義 | 現役の水道施設かつ、景観的価値が高い建造物 |

🎨 デザインと美しさ

- ローマの水道橋を模したような赤レンガのアーチ構造。

- 和風建築である南禅寺の中に異彩を放ちつつも、美しく調和。

- 現代でもフォトスポットとして人気があり、ドラマや映画にも登場。

工学的・歴史的意義

- 日本の近代土木の黎明期を代表する作品。

- 明治時代、日本人技術者(田辺朔郎ら)による設計・施工。

- 西洋技術を日本に導入し、初期の水力発電にも貢献。

- 近代化と伝統の融合を象徴するインフラ建築。

アクセス・観光情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 🚉 最寄駅 | 地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩5分程度 |

| 🕒 所要時間 | 水路閣周辺の見学:約30分〜1時間 |

| 🏞 周辺観光 | 南禅寺、哲学の道、永観堂、インクライン(廃線跡)など |

| 🍁 季節の魅力 | 春は桜、秋は紅葉とのコラボが特に美しい |

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 琵琶湖疏水の水路橋(特に南禅寺水路閣が有名) |

| 目的 | 水を橋で通す=水のための橋 |

| 特徴 | レンガ造のアーチ、美と機能の融合 |

| 歴史的価値 | 明治の近代化と土木技術の象徴 |

| 観光価値 | 和と洋の融合、四季折々の美しさ |